寺田泰人(名古屋経済大学短期大学部)、岡本昌也(愛知工業大学)、

高田正義(愛知学院大学)、廣瀬かほる(防衛医科大学校)

キーワード:女子ラグビー、競技人口、種目転向

【はじめに】

近年、W杯やオリンピックでの女性アスリートの活躍はめざましいものがある。なでしこジャパンは言うまでもないが、今回の2014ソチ冬季五輪においても、アイスホッケーのスマイルジャパン、女子カーリングチーム、スキージャンプの高梨沙羅選手など、メディア露出度は明らかに男性アスリートよりも多い。そのような状況において、ラグビーというと男子でさえも3Kスポーツとして敬遠されがちで、昨今競技人口減少の一途をたどっているのだが、2016年リオデジャネイロ五輪で男女7人制ラグビーが正式種目となったことで、女子ラグビーの競技人口は年々増加している。

本稿では、日本における女子ラグビーの軌跡を振り返るとともに、今後さらなる競技人口の増加に向けての方策と競技力向上のための課題を明らかにしつつ、女子ラグビーの将来について考えてみる。

【女子ラグビーの歴史】

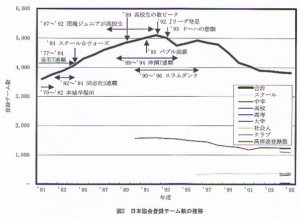

日本ラグビーフットボール協会HPによると、日本における女子ラグビーの始まりは1980年代前半にさかのぼる。それ以前にも大阪や東北でラグビースクールに子どもを通わせているお母さんたちが一緒にプレーをしていたことは伝えられているが、女性が本格的にラグビーを競技として始めたのは1983年で、東京、名古屋、松阪でほぼ同時にチームが誕生したとされている。東京では、世田谷区が主催した「ラグビー初心者講習会」の募集要項に「男女不問」とあったために、女性7名が応募されたことから始まり、それがラグビー誌やTVに取り上げられ、またたく間に人数が増えてチームとしての形を成すことになったようである。初めて女性同士の試合が行われたのは、翌年(1984年)のことで、世田谷レディースが遠征をし、ブラザー工業レディース(のちの名古屋レディース)と松阪レディースと対戦した。その後この3チームが行き来をして交流が生まれるようになっていった。それから4年後の1988年4月に「日本女子ラグビーフットボール連盟」が設立された。当時の加盟チームは15チームで、同年11月には、東京・駒沢陸上競技場補助グランドで第1回女子ラグビー交流大会が開催された。以降、この交流大会は毎年11月23日に定着して行われ、昨年(2013年)で第26回を数えている。同連盟は2002年4月に日本ラグビーフットボール協会に正式に加入し、クラブ委員会所属の団体として活動を続けていたが、男女7人制ラグビーが2016年夏季五輪から正式種目に採用されたことを受け、2010年には女子ラグビーの競技力向上と更なる普及拡大を目的として、女子連盟を発展解消する形で日本協会内の一委員会として女子委員会が発足した。

【代表チームの軌跡】

W杯における戦績では、1991年の第1回ウエールズ大会、1994年の第2回スコットランド大会に招待されて出場し、第2回大会ではスウェーデンから初勝利をあげた。しかし1998年の第3回オランダ大会にはテストマッチの実績が乏しいことを理由に招待されなかった。第4回大会からは、日本・香港・サモアの3か国でアジア・太平洋予選を行うことが決められ、無事予選を突破した2002年のバルセロナ大会では、オランダを破り、男子より先にW杯2勝目をあげた。ところが、その後の第5回大会からW杯の出場枠が16から12に減らされ、日本はアジアで実績最上位のカザフスタンに第5回、第6回と2大会連続で敗れ、本大会に出場できていない。

女子ラグビーにおいても、15人制では男子と同様、競技人口の確保が大きな課題となっている。特に女子の場合は、スクール出身の中学生以上の受け入れ先が少ないという問題を抱えている。ラグビー熱が高いと言われる近畿地区でも高校の女子ラグビー部は数校にしかない。

【7人制ラグビーの可能性】

一方では7人制ラグビーが五輪正式種目になり、しかも2020年東京開催が決定したことで、ラグビーに種目を転向する選手も出てきている。現在の女子日本代表メンバー(サクラセブンズ)にも他競技から転向した選手も数名いる。女子サッカー人口が約3万人であるのに対して、2012年度の女子ラグビー選手の登録数は約2800人となっている。単純計算でいえば、「なでしこジャパン」よりも「サクラセブンズ」を目指す方が競争率は低いということである。また日本協会は2013年度より、女子7人制ラグビーにおいて、身体能力などに秀でたアスリートを他競技から発掘し、ラグビー選手として育成・強化する「メダルポテンシャルアスリートプログラム」を実施している。今後、女子ラグビー競技人口を増やすには、代表チームの国際大会での戦績にかかっているといっても過言ではない。

学会大会では、女子ラグビー選手を対象としたアンケート結果を参考に論じる予定である。