ラグビーフォーラムNo.5(2012年3月発行)

JAPAN RESEARCH JOURNAL OF RUGBY FORUM No.5 (March 2012)

〔原著論文〕

中・高校生ラグビー選手における外傷について

全国ジュニア・全国高等学校ラグビーフットボール大会実行委員会

外山 幸正、新井 達也、中村 夫左央、高折 和男、前田 憲昭・松本 学

〔研究資料〕

白州次郎のスポーツ観(後編)-ラグビー、ブランド化へのヒント-

高木 應光、星野 繁一

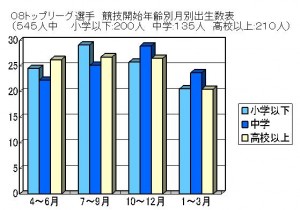

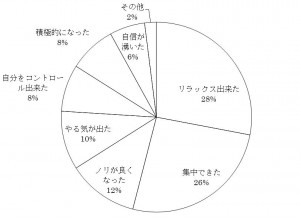

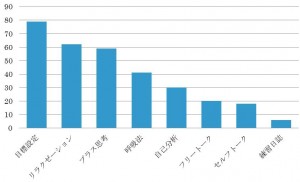

東海学生ラグビー連盟における競技力向上に向けた取り組み

寺田 泰人、岡本 昌也、高田 正義

日本聴覚障がい者ラグビー連盟(デフラグビー)に関する活動調査

千葉 英史、長田 耕治、落合 孝幸、柴谷 晋、小中 一輝、速水 徹

〔翻 訳〕

NEW ZEALAND RUGBY UNION PRINCIPLES OF RUGBY COACHING

ラグビーコーチングの原則Ⅴ

榎本 孝二

(氏名:敬称略)

日本ラグビー学会誌 「ラグビーフォーラム」No5

平成24年2月28日 印刷発行 非売品

発行者 日本ラグビー学会 会長 溝畑寛治

編 集 第3回大会委員 灘 英世

発行所 〒564-8680

大阪府吹田市山手町3-3-35

関西大学 身体運動文化専修 溝畑寛治気付

日本ラグビー学会第1回大会事務局

TEL&FAX T,06-6368-1144 F,06-6368-1268

印刷所 〒550-0002

大阪市西区江戸堀2-1-13

あさひ高速印刷株式会社

TEL:06-6448-7521(代) FAX:06-6371-2303